相続関係説明図とは、被相続人と相続人の関係をまとめた表のことで、言わば家系図のようなものです。

必要な情報を記載するだけで簡単に作成できるため、相続手続きに役立てましょう。

本記事では、相続関係説明図の書き方を詳しく解説します。

使用できるテンプレートも紹介しているので、どのように書けばよいかわからない方はぜひ参考にしてください。

目次

【事前準備】必要な書類を集める

まずは、相続関係説明図を作るために以下の書類を集めましょう。

|

被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本は、それぞれの時点で本籍を置いていた市区町村役場で取得します。

手数料は戸籍謄本であれば1通450円、除籍謄本と原戸籍謄本は1通750円です。

また被相続人の住民票の除票は被相続人の最後の住所地の市区町村役場、戸籍の除票は被相続人の最後の本籍地の市区町村役場で取得できます。

いずれも市区町村により取得手数料は異なりますが、1通200~400円程度が一般的です。

戸籍の取得方法

戸籍の取得方法はいくつかあります。

どの方法がスムーズに取得できるか、検討してみましょう。

|

情報を整理しよう

相続関係説明図の作成には、準備した書類に記載しているすべての情報が必要なわけではありません。

以下の必要な情報のみ前もって整理しておくと、作成する際により楽になります。

|

【基本】相続関係説明図の書き方

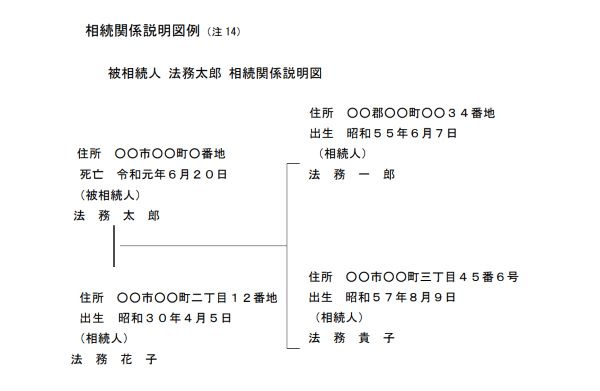

引用:法務局

それでは実際に、相続関係説明図を書きましょう。

相続関係説明図は書式が法律で決まっているわけではなく、ある程度自由に作成できます。

1.タイトルを記載する

タイトルに「相続関係説明図」と記載します。

すぐ下に「被相続人○○相続関係説明図」と書きます。

2.被相続人の情報を記載する

被相続人の名前、住所、死亡日を記載します。

また、被相続人であることがわかるよう「被相続人」と書きましょう。

3.相続人の情報を記載する

相続人の名前、住所、出生日、被相続人との続柄を記載します。

被相続人と配偶者は二重線で繋ぎ、配偶者以外の相続人は一本線で繋ぎましょう。

法務局のテンプレートを使用するのもあり

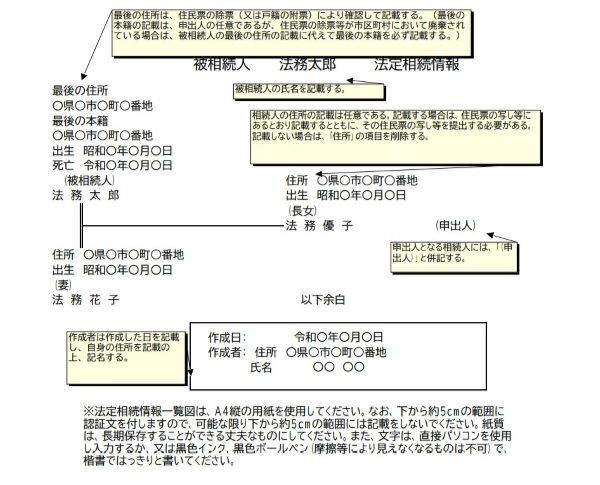

引用:法務局

相続関係説明図と法定相続情報一覧図は書く内容がほぼ同じであるため、法務局の法定相続情報一覧図のテンプレートを使用するのもよいでしょう。

法務局のホームページでは、14のケースごとにテンプレートと記載例が掲載されています。

自身の状況に合わせて、使用してみてください。

なお、タイトルは相続関係説明図に変更する必要があります。

エクセルや専用ツールでも作成可能!

相続関係説明図は「そうぞく工房」というフリーソフトを使って作成する方法や、Excelでも作成できます。

テンプレートを無料で配布しているサイトもあるので、使いやすいものを選ぶとよいでしょう。

司法書士や弁護士の事務所に作成を依頼するのも一つの手段

相続手続きの仕方がわからなかったり、相続人が多くて相続関係説明図の作成が難しかったり、正しく書けるか自信がない方などは、司法書士や弁護士に依頼するのも一つの手です。

ただし、その場合は別途費用がかかるのでしっかり検討して決めましょう。

相続関係説明図とは

相続関係説明図とは、被相続人を中心とした家系図のようなものを指します。

被相続人とすべての相続人を明らかにして、関係性を図表で表すことが目的で作成される一覧表です。

必要なシーンばかりではありませんが、相続人の情報をわかりやすくまとめるという点で、複雑な相続という手続きの整理に役立つでしょう。

相続関係説明図を作成するメリット

相続関係説明図には2つの大きなメリットがあります。

|

不動産や預貯金の相続手続きなどでは、被相続人や相続人の戸籍謄本が必要な場面が多々あります。

相続関係説明図を提出すれば、戸籍謄本の原本を返してもらえるため、別の手続きでも使用できます。

また、専門家に相続の相談をする際、相続関係説明図があれば1~10まで説明せずとも、相続人が一目でわかるので相談がスムーズに進み、的確な回答も得られるはずです。

相続関係説明図を使用する場面

相続関係説明図が実際に使える4つの場面をご紹介します。

①相続登記における戸籍謄本の原本還付手続き

先ほどもご説明した通り、相続登記には戸籍謄本の原本の提出が必須です。

謄本の原本に対して還付手続きをする場合は、原本とその写し(コピー)をセットで窓口に提出する必要があります。

ですが、相続関係説明図を提出することで、写しがなくとも戸籍謄抄本(除籍謄本、改製原戸籍を含む)原本還付が可能になります。

②金融機関での解約・払い戻し手続き

金融機関での解約や払い戻し手続きに、相続関係説明図が必要な場合もあります。

金融機関の数が多い場合、相続関係説明図を作成しておけば待ち時間が短縮でき、スムーズに手続きを行えるため、安心です。

③相続税の申告手続き

相続税申告手続きには、戸籍謄本の原本の提出が求められていましたが、2018年4月より相続関係説明図を戸籍謄本の代用として使えるようになりました。

④司法書士や税理士へ依頼するとき

専門家への相続の相談をする場合、相続関係説明図があればスムーズに手続きが進むため、便利です。

法定相続情報一覧図との違い

相続関係説明図と法定相続情報一覧図は、いずれも不動産や預貯金などの相続手続きで使われる点では共通しています。

反対に「証明力」と「記載事項」について違いがあるため、2つを混同して考えないようにしましょう。

| 違い | 相続関係説明図 | 決定相続情報一覧図 |

| 証明力 | 相続関係を証明する効力なし | 相続関係を法務局が証明 |

| 記載事項 | 決まったルールはない | 記載事項が決まっている |

法定相続情報一覧図は法務局がその相続関係を証明してくれるので、戸籍謄本の代わりとして使えます。

一方、相続関係説明図は記載事項の決まりがないため、相続分割や相続放棄についての記載が自由にできる反面、証明力はありません。

相続関係説明図や相続手続きのご相談は林商会へ

この記事では、相続関係説明図についてご紹介しました。

相続関係説明図は作成しておくと非常に便利ですが、手間と時間がかかり、パソコンでの作業が得意ではない方には難しいかもしれません。

そのような不安は、ぜひ相続の専門家集団である林商会にご相談ください。

相続診断士、弁護士、司法書士などの専門家が、確かな知識と経験をもとに、丁寧に対応させていただきます。

まずは無料相談・無料お問い合わせからお気軽にご相談ください。

まとめ

相続関係説明図は、被相続人とすべての相続人を把握し、手続きをスムーズに行えるため非常に便利です。

作成の仕方は自由なので迷うかもしれませんが、フリーソフトやテンプレートをうまく活用すると、意外と簡単に作成できます。

相続人が多かったり複雑なケースだったりする場合は、専門家への相談がおすすめです。