冠婚葬祭の場面で贈答品や金銭を贈る際に使用する熨斗ですが、熨斗には用途に合わせた様々な種類とそれに合わせたマナーがあります。

そのため知識がないと、いざという時に違いがわからず戸惑ってしまうことも。

万が一、間違った熨斗やマナーで渡してしまうと大変な失礼になりかねません。

今回は三回忌で使用する熨斗について詳しく解説します。

正しい熨斗の選び方やマナーを学びましょう。

三回忌について詳しくはこちらの記事をお読みください。

▼三回忌とはどんな法要?基本的なマナーについても紹介

目次

三回忌で使用するのし(熨斗)について

三回忌で使用する「のし」にはいくつか守るべきルールがあります。

詳しく調べずに何となく使用した「のし」で、三回忌という厳粛な場で恥をかいてしまうケースも。

三回忌に適したのしを使用できるように「のし」の基本的な知識を下記にまとめました。

のしとは?

そもそも「のし」とは、慶事のときにつける飾りのことです。

贈り物を紙で包み、右上にアワビの貝を貼り付けるといった古いしきたりからきています。

現在は、アワビの貝を貼り付けるのではなく、すでに紙に印刷されています。

本来の意味での「のし」は飾り付けですので、法事の際に付けてはいけません。

ですが、近年では「のし=香典のお金を入れる袋」と捉えられています。

のしの種類について

「のし」と一口に言ってものし袋やのし紙といった種類があり、それぞれ使う用途が異なるのでチェックしましょう。

まず、三回忌法要で使用するのし袋は、お金を入れる際に使用する袋のことを指します。

三回忌法要で使用する際には、「不祝儀袋」「香典袋」といった呼ばれ方をするケースも。

次に、のし紙とはお供え物や引き出物を贈る際に、品物を包む紙のことです。

なお、のし紙とのし袋は、弔辞用の水引が白黒のものを使用してください。

のしに書く数字は旧字の漢数字で

三回忌法要で持参するのしには、かならず数字を記載しなければなりません。

住所の番地や金額を記載する際には、決まりがあるので十分に注意をしてくださいね。

基本的には、「大字(だいじ)」と呼ばれる旧漢数字で記載します。

近年では横書きのものも増えているので、その際にはアラビア数字を使用しましょう。

| アラビア数字 | 旧漢数字 |

|---|---|

| 1 | 壱 |

| 2 | 弐 |

| 3 | 参 |

| 4 | 使用不可 |

| 5 | 伍 |

| 6 | 使用不可 |

| 7 | 七 |

| 8 | 八 |

| 9 | 使用不可 |

| 10 | 拾 |

| 100 | 百 |

| 1,000 | 阡または仟 |

| 10,000 | 萬 |

| 円 | 圓 |

上記の通り、「4」や「9」は不吉なイメージを与えるため使用を避けた方が良いでしょう。

名前の書き方

名前の書き方は、水引の中央下部にフルネームで記載します。

夫婦で贈る際には、苗字を真ん中に書き、苗字の下にファーストネームを並べて記載しましょう。

連名で贈りたい場合には、フルネームを横並びに記載します。

しかし、3名以上であれば代表者の名前を記載するのが一般的です。

そして左側に「他〇名」「友人一同」などと記載します。

三回忌の香典に使用するのし(熨斗)

ここでは、三回忌の香典に適したのしの選び方から表書き、中袋の書き方、渡し方のマナーまで分かりやすく徹底解説。

「三回忌にはどののしを選ぶべき?」

「書き方がよく分からない」

「いつ渡したらいいの?」といった疑問をすべて解決できます。

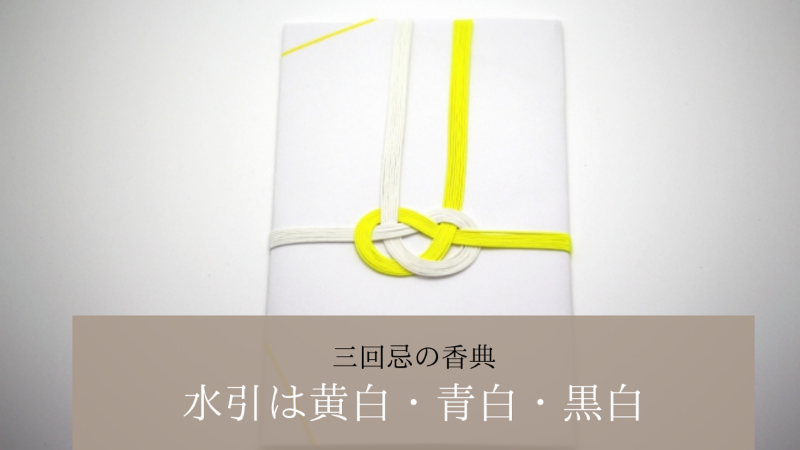

香典の水引の選び方

三回忌の香典は、「青白」や「黄白」の水引を選びましょう。

一周忌までは黒白や白と銀の水引を選ぶ必要がありますが、三回忌では「青白」と「黄白」を選ぶのが一般的です。

水引の本数は、2・4・6などの偶数のものを選び、「結び切り」と呼ばれる形状を使用してください。

なお、関西では黄白の水引が多く選ばれますが、関東では黄白の水引が使われることはほとんどないようです。

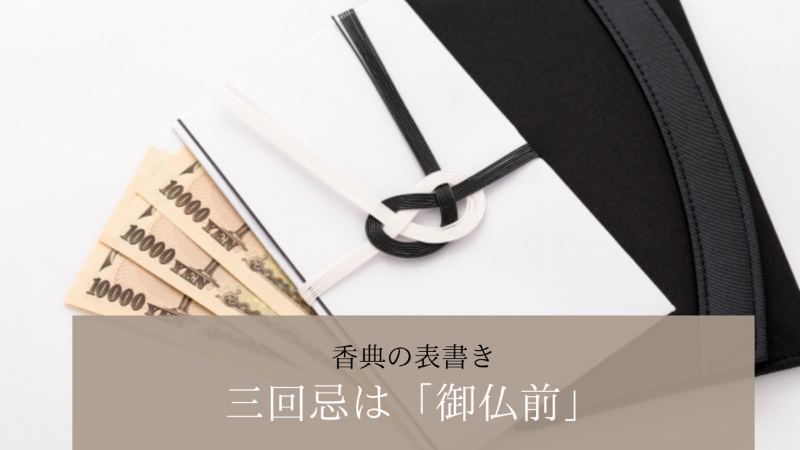

香典の表書きの書き方

三回忌では、亡くなられてから丸二年経っていることから、すでに仏になっていると言われています。

そのため、表書きには「御仏前」と記載するのが正解です。

三回忌法要では、「供物の代わりに現金を包む」といった古い意味を持っているため御供物料や御香料と記載してもいいでしょう。

なお、香典袋の表書きは「薄墨」ではなく「濃墨」で記載してください。

薄墨は、故人が亡くなられた報告を受けて急いで駆けつけたといった意味合いがあります。

三回忌はは事前に日程が決まっており、急いで駆けつけるものではないので「濃墨」で記載してください。

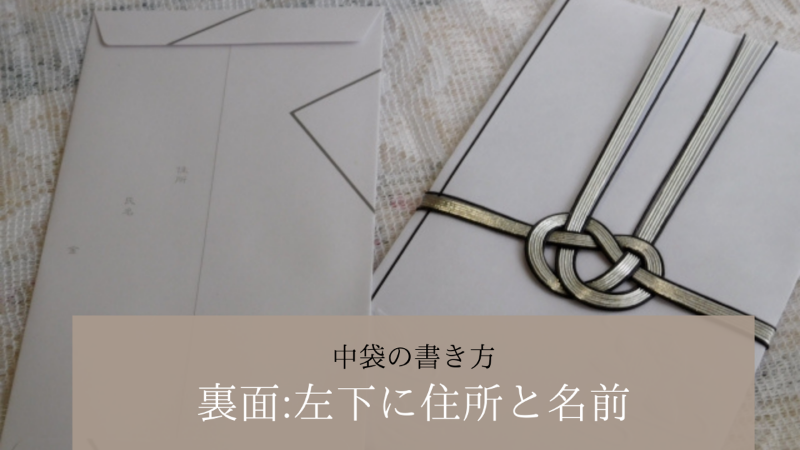

中袋の書き方

中袋は、香典袋の中に入っている袋のことで「中包み」と呼ぶこともあります。

住所・氏名・金額を記載する必要がありますが、一般的には毛筆を使うのが一般的です。

ですが、慣れていない方は筆ペンで書いた方が文字が読みやすくなるので、施主が整理する際に一目で誰から贈られたものかがわかるでしょう。

なお、香典袋には中袋がついていますが、まれに中袋がないものも。

中袋がない場合は、外袋に氏名・住所・金額を記載します。

書く場所としては、氏名の左横に小さく住所と金額を記載してください。

香典の渡し方とマナー

香典の渡すタイミングは、施主に会ったときがベストです。

とはいえ、施主は会場の準備などで忙しくしている可能性が高いので、手が空いているときを見計らって渡すといいでしょう。

なお、香典を渡す際に、裸で持っていくのはマナー違反です。

グレーや紫などの落ち着いた色味の袱紗に包んで持ち運んでください。

香典を渡すときに、袱紗から出してお悔やみの言葉を述べて、深くお辞儀をしたあとで両手で渡しましょう。

お悔やみの言葉は、「この度はご愁傷様でございました」「心ばかりですが、御仏前にお供えください」と述べて手渡しすると問題ないです。

三回忌のお供えに使用するのし(熨斗)

三回忌のお供えに使用するのしの選び方をお伝えします。

正しい「水引」の選び方や「表書きの書き方」をチェックして、相応しいものを渡しましょう。

お供えの水引の選び方

三回忌にお供えをする場合には、品物をのし紙で包んでから施主にお渡しします。

その際に選びべき水引の色は、「黒白」や「藍銀」「黄白」が相応しいです。

なお、結びきりの形状の水引を選ぶようにしましょう。

水引の色は、地方によって異なるので、事前に近所の人に聞いておくと安心です。

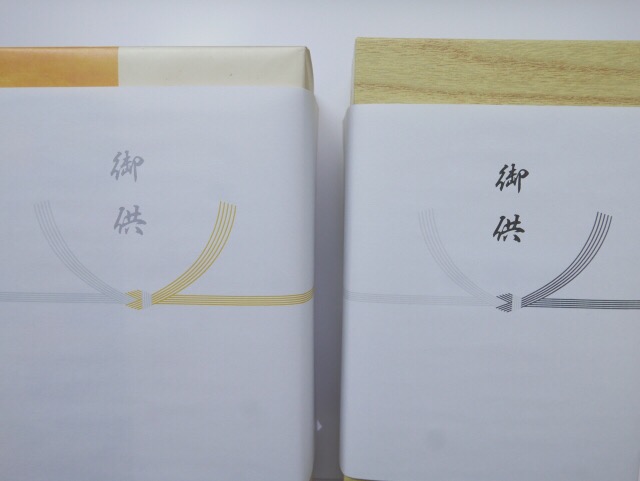

お供えの表書きの書き方

三回忌のお供えの表書きには、薄墨ではなく濃墨で記載するのが一般的です。

水引の中央上部に「御供」や「御供仏」と記載してくださいね。

なお、品物(お供え物)と現金(供物料)の表書きが同じにならないように、区別をつけておきましょう。

たとえば、供物料は「御仏前」と記載してお供え物を「御供」と記載します。

お供えに花を選んだ際はのしではなく立札を

お供えに花を選ばれる方も多いでしょう。花を贈る際に、のしは使用できないので代わりに立札を添えます。

立札の記載方法は、「御供」と「氏名」が一般的です。また、利用する花屋さんによってはメッセージカードをつけられますので、「三回忌のご法要にあたり、故人の面影を偲びつつ、あらためてご冥福をお祈りいたします。」などと記載しましょう。

お供えの渡し方とマナー

お供えは、施主に会ったときに渡すといいでしょう。

しかし、施主が忙しくしているときはタイミングを見計らって落ち着いたときに渡します。

また都合上、三回忌法要に参列できない場合は、お供え物を郵送することも可能です。

お供え物を送る際には、三回忌法要を行うお寺ではなく、施主の自宅に送るようにしましょう。

お供え物は、遅くても1週間前までに施主の自宅に届くように送ります。

三回忌の引き出物に使用するのし(熨斗)

三回忌法要では参列者へ引き出物を用意する必要があります。

その際に、適切なのし、水引の選び方と渡すタイミングを押さえておきましょう。

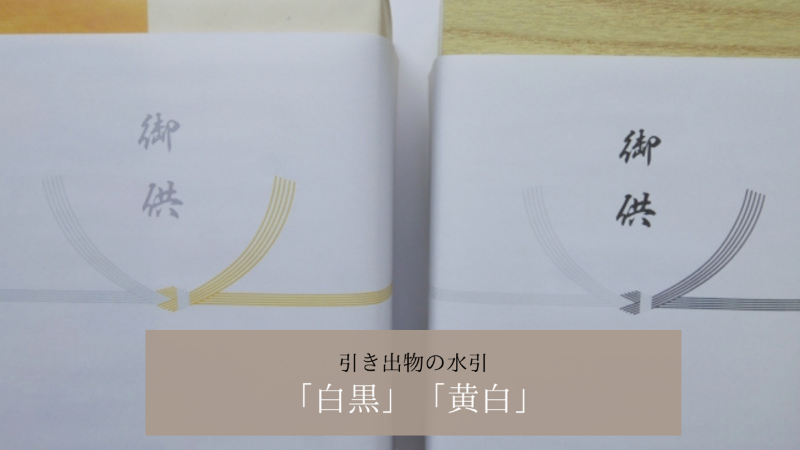

引き出物の水引の選び方

三回忌の引き出物に使用する水引は、「黒白」「黄白」の色味を選び、結び方は「結びきり」「淡路結び」を選ぶといいでしょう。

引き出物の金額が大きい場合は、「双銀」の水引を選んでくださいね。

「結びきり」「淡路結び」はどちらとも、一度結べばなかなかほどけないことから「不幸ごとが続かない」といった意味合いを持ちます。

引き出物の表書きの書き方

引き出物には、品物を掛け紙にを包んでもらい表書きをする必要があります。

三回忌は、「志」あるいは「粗供養」と記載しましょう。

水引の中央上部に御仏前と記載し、中央下部に施主の氏名を書いてくださいね。

キリスト教の場合は、「記念品」と記載されることもあります。

引き出物の渡し方とマナー

引き出物を渡すタイミングは、法要が終了し参列者を見送るときにお渡しします。

しかし、法要後に食事会を実施する場合は、食事会終了時にお渡しすることも。

引き出物は、施主が参列者一人ひとりに手渡しすることがマナーとされているので、手渡しできるタイミングを心がけてください。

引き出物をお渡しする際に、「心ばかりのものを用意しました。今後ともよろしくお願いいたします」と一言述べると良いでしょう。

引き出物について知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

▼三回忌の引き出物、おすすめとマナー

まとめ

三回忌で使用するのしのマナーについて解説しました。

● 三回忌の水引は「黄白」「青白」「黒白」の色を選ぶ

● 水引は「結びきり」「淡路結び」を選ぶ

● のしに記入する数字は旧漢数字が一般的

● 香典袋には「御仏前」と記載する

三回忌法要に参列する側、主催する側どちらにしても、どのようなのしを使用すべきかをおさえておく必要があります。

三回忌に相応しいのしを選んで、厳粛の場に恥のないよう事前準備をしっかりとしておきましょう。

アイキャッチ.png)