三回忌などの年忌法要では施主に対し負担軽減などの意味を込めて香典を渡しますが、香典を包む香典袋にもたくさんのマナーが存在します。

せっかく施主への気遣いのつもりで渡したご香典で、気を悪くさせてしまうような失礼のないよう、香典袋の選び方や書き方のマナーを事前にチェックしておくことが大切です。

三回忌について詳しくはこちらの記事をお読みください。

▼三回忌とはどんな法要?基本的なマナーについても紹介

目次

三回忌の香典袋:表書きの書き方

香典袋のマナーはたくさんありますが、まずは一番目立つ表書きから解説します。

違う宗教の表書きをしてしまうと失礼にあたるのでしっかり確認しておきましょう。

一般的な表書き

香典の表書きは、宗教や宗派によって文言が異なります。

厳密に言うと、宗教や宗派に関係なく使える無難な表書きというものはないのです。

通夜や葬儀・告別式の際に用いられる一般的な表書き「御霊前」は、キリスト教や神道などでも用いられていますが、仏教の浄土真宗や真宗大谷派では使いません。

また、浄土真宗や真宗大谷派以外の仏教の宗派でも四十九日以降の法要で使われなくなります。

お香やお花の代わりに供えるという意味合いを持つ「御香典」は、仏式の葬儀であれば宗派に関係なく使えますが、キリスト教や神道では使われません。

香典の表書きは多様な文言があり戸惑いがちですが、三回忌法要では故人の宗教によって使える文言が判断できます。

仏教

仏教では三回忌の香典袋の表書きは下記の4種類が一般的です。

| ・御仏前 ・御佛前 ・御供物料 ・御香料 |

仏教の教えでは、四十九日法要を境に故人は仏様になるとされ、四十九日よりあとに行われる三回忌では「御仏前」や「御佛前」が香典袋の表書きとして使われます。

また、お香やお供え物の代わりに金銭を包むという意味で「御供物料」や「御香料」と書くこともあります。

なお、教えの違いから浄土真宗や真宗大谷派は四十九日以前でも表書きは「御佛前」です。

神道

神道では、仏式でいう年忌法要あたる儀式として式年祭が行われます。

その際に用意する香典の表書きは以下のようなものがあり、宗派による書き方の違いはありません。

| ・玉串料 ・御玉串料 ・御神前 ・お供え |

キリスト教

キリスト教では三回忌という概念はなく、故人のために昇天記念日やミサといった形で集います。

昇天記念日やミサではお花をささげる習慣があり、香典ではなくお花代を包むため、表書きは下記の3つが一般的です。

| ・お花料 ・御花料 ・献花料 |

なお、キリスト教は宗派ごとに使われる表書きもあります。

| ・御ミサ料(カトリック) ・御霊前(カトリック) ・忌慰料(きいりょう)(プロテスタント) |

表書きのマナー

一般に通夜・葬儀・告別式では薄墨で表書きをしますが、三回忌では濃墨(こずみ)を使います。

濃墨とは、通常の習字や書道で使われる濃い墨のことです。

通夜などの急な知らせでは急いで駆けつけたことを表わすために薄墨を使うのですが、三回忌のように予定されている法事では、きちんと準備してきたという意味を込めて濃墨にするのがマナーとなります。

ただし、薄墨か濃墨かは住んでいる地域によって考え方の差があります。

関西地方などでは三回忌までは薄墨が用いられることも多いので、どちらを使うのかはあらかじめ確認しておくといいでしょう。

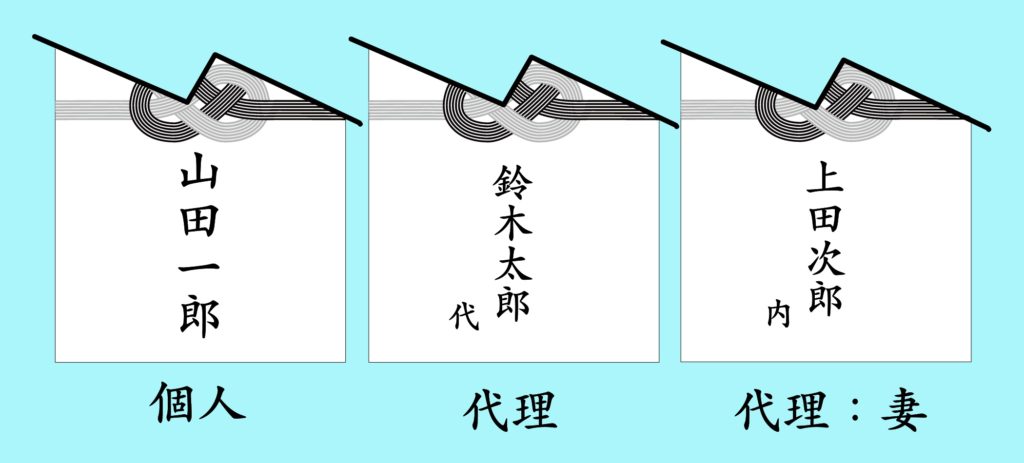

香典袋への名前の書き方

香典袋の水引より下には香典を包む人の名前を記載しますが、個人で出す場合、複数人で出す場合、それぞれにマナーがあります。

個人で包む場合

個人で香典を包む場合、遺族にわかりやすいよう名前はフルネームで書くのがマナーです。

代理で香典を持参した場合は、名前の左に「代」、夫の代わりに妻が持参した場合は「内」と記します。

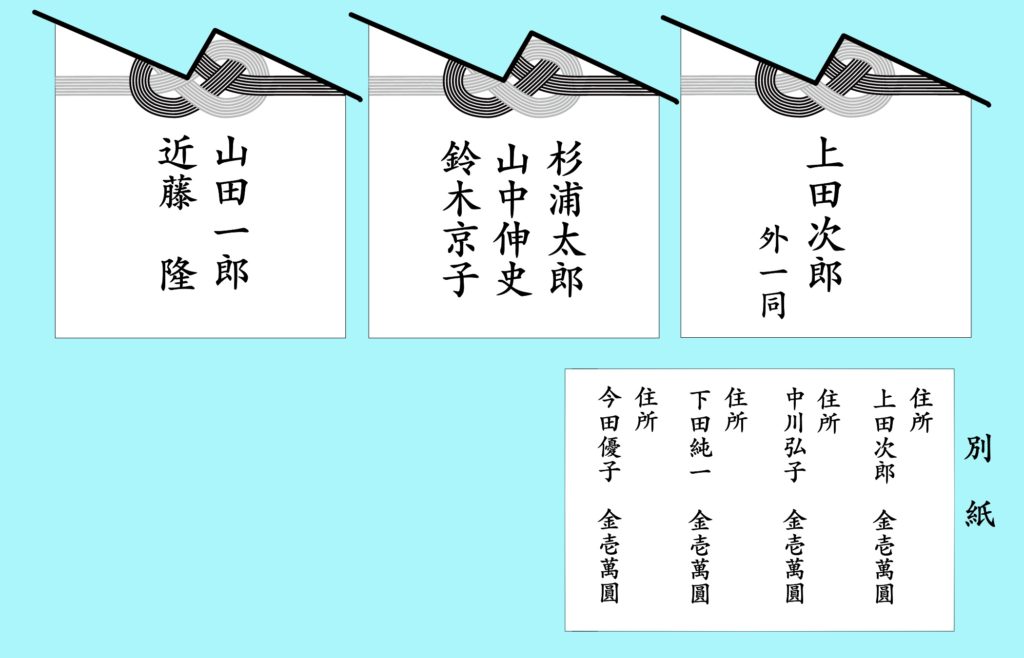

連名で包む場合

香典袋に連名できるのは3名までです。

4名以上は代表者1名のみを香典袋に書き、名前の左に「他○名」「外一同」などと書き添え、さらに、別紙に全員の名前を記載して同封します。

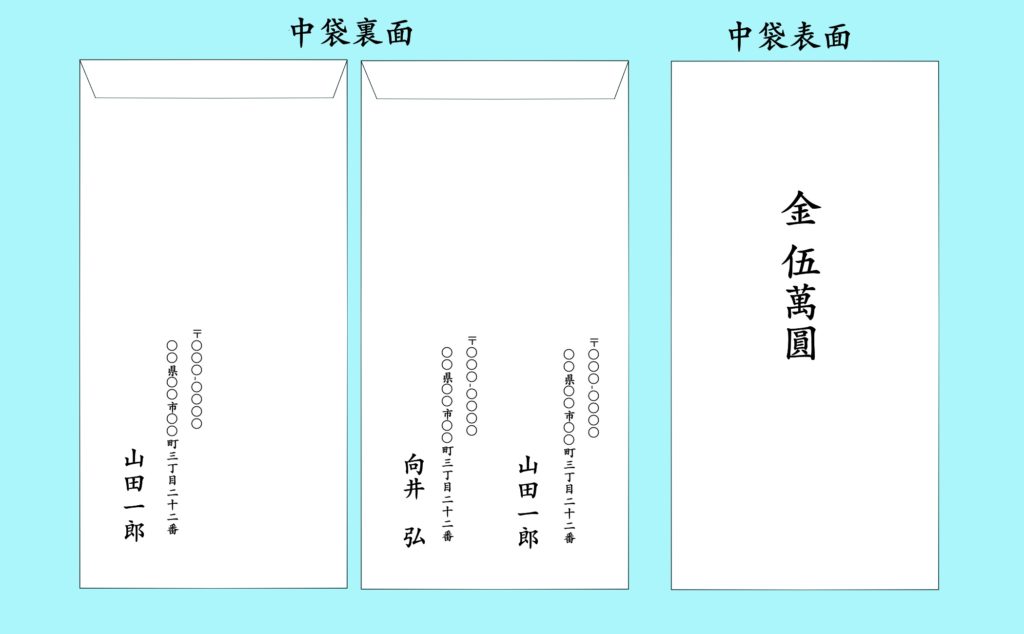

香典袋の中袋の書き方

市販の香典袋は外袋と中袋の二重になっていることが多いです。

外袋には、表書きと香典を包んだ人の名前を書きますが、中袋には香典を包んだ人の名前と住所、包んだお金の金額を記載します。

金額の書き方と旧字体

中袋の表側中央には金額を記載しますが、書き方は、「1,2,3」などのアラビア数字や「一、二、三」といった漢数字ではなく、改ざん防止のために字画の多い旧字体(大字)を使って縦書きにします。

金額は「死」や「苦」を連想させる4,000円や4万円、9万円などを避けるのがマナーです。

<香典によく使われる金額の旧字体(大字)例>

| 1,000円 | 壱阡圓・壱仟圓 |

| 2,000円 | 弐阡圓・弐仟圓 |

| 3,000円 | 参阡圓・参仟圓 |

| 5,000円 | 伍阡圓・伍仟圓 |

| 10,000円 | 壱萬圓 |

| 30,000円 | 参萬圓 |

| 50,000円 | 伍萬圓 |

| 100,000円 | 拾萬圓 |

ただし、市販品で金額欄が横書き仕様になっている場合はアラビア数字でも問題はありません。

住所氏名の書き方

中袋に記載する住所氏名は、袋の裏側に縦書きをするのが基本です。

そのため、郵便番号や番地などは漢数字を使いますが、ゼロは「零」ではなく「〇」となります。

書く位置は香典を包んだ人の住所の数によります。

| ・1カ所の場合、中袋裏側の左側 ・2カ所の場合、左右にそれぞれ ・3カ所以上の場合は別紙に |

中袋のない香典袋ではどう書く?

香典袋には、中袋のない略式タイプもあります。

また、地域の習慣として、二重の包みは「不幸が重なる」に通じるため敢えて中袋のない香典袋を使うこともあります。

それらの場合は、表書きした香典袋の裏側に住所氏名を記載します。

記載の仕方は、前の章「住所氏名の書き方」を参考にしてください。

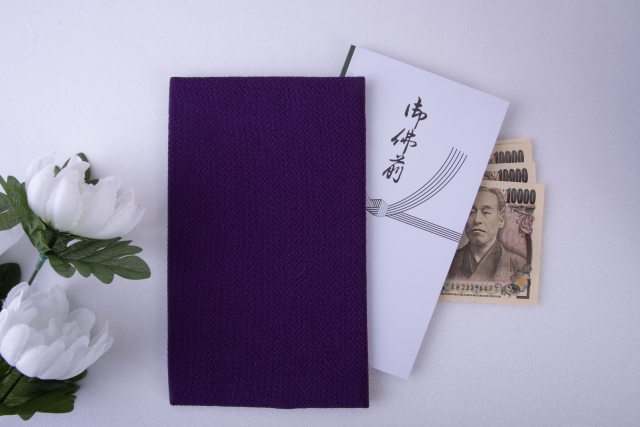

三回忌に使用する香典袋の種類と選び方

市販されている香典袋はいろいろな種類がありますが、使用する香典袋は宗教や包む金額に合わせて選びます。

三回忌に使用することができる香典袋の種類

三回忌の香典袋は、葬儀や一周忌など他の法事と同様に不祝儀袋を用いますが、水引の有無や無地かどうかなどで使い分けられています。

水引については、一度結んだらほどけにくいことから「繰り返さない」という意味で結び切りが弔事用です。(あわび結び(あわじ結び)は慶事・弔事両用)

また水引の色にも種類があり、一般に三回忌では、黒白、白銀、双銀の他、関西でよく使われる黄白などが用いられます。

印刷や型押しがあるものは、宗教に関連する絵柄になるので使うときは注意が必要です。

三回忌での香典袋の選び方

三回忌を含む法要・法事では、香典袋は仏教、神道など故人の宗教に合わせて選びます。

<宗教別:香典袋の特徴>

| 宗教 | 印刷や型押しの絵柄 | 水引 |

| 仏教 | 蓮の花、もしくは無し | 必要 (黒白や双銀、関西地方は黄白も) |

| 神道 | 無し | 必要 (双銀、黒白、双白) |

| キリスト教 | 十字架や百合 もしくは無し |

無い方が良い (※1) |

(※1)キリスト教で表書きを「御霊前」とする場合は、黒白か双銀の水引で白無地の香典袋が使えます。

さらに、水引がついた香典袋を使う際は包む金額も考慮します。

<金額別:香典袋の特徴>

| 金額 | 水引の色や素材の特徴 |

| ~1万円 | ~1万円 黒白、藍銀、黄白の水引が印刷された略式タイプ(※2) |

| 1~3万円 | 結んである黒白、黄白の水引 |

| 3~5万円 | 結んである双銀、黒白、黄白の水引 高級和紙使用 |

| 5~10万円 | 結んである双銀の水引 中金封の香典袋 |

| 10万円以上 | 結んである双銀の水引 大金封や特大金封の香典袋 |

(※2)印刷された水引は黒の水引が青色っぽく印刷されることがあります。

三回忌で香典袋を渡すタイミングと渡し方

三回忌などの法要では香典袋の渡し方にもマナーがあります。

渡すタイミングは法要開始まえ!

三回忌の法要では受付を設けない場合がほとんどで、香典袋は施主に直接渡すことになるので必ず法要が始まる前までに渡しておきます。

いくら施主が忙しそうにしていても、香典袋を黙って祭壇や仏壇にお供えするのはマナー違反です。

法要が始まる寸前はバタバタすることもあるので、丁寧に香典袋が手渡せるよう時間に余裕をもって会場に向かいましょう。

香典袋の渡し方のマナー

香典袋は三回忌の法要を重んじる、水引が崩れるのを防ぐ、などの理由から袱紗(ふくさ)に包んで持参するがマナーです。

三回忌法要などの弔事に用いる袱紗は、青や紺、紫といった寒色系で無地のものを用意しますが、準備できない場合は、黒や紫で無地のハンカチなどで代用してもかまいません。

渡す際は、香典を取り出した袱紗をたたんでから、施主から見て表書きが正面になるようにして両手で渡します。

「本日はお招きいただきありがとうございます。」「お供えください」など一言添えるのも忘れないようにしましょう。

出席しない場合は郵送でOK

三回忌の法要にやむを得ず参列できない場合は、現金書留で香典袋を送っても失礼にはなりません。

現金は普通郵便で送るのは郵便法で禁止されているため、必ず現金書留を利用してください。

現金書留の封筒には差出人の住所氏名を記入しますが、同じ内容であっても香典袋に記載する住所氏名を省略しないようにしましょう。

送る際には、お悔やみの手紙などを同封すると丁寧な印象を与えることができます。

また、配達日指定もできるので受け取る側の都合も考慮すると親切です。

最後に三回忌での香典金額をおさらい

三回忌の香典金額の相場は、それ以降に行われる七回忌、十三回忌などでも同じです。

三回忌の法要を機に相場の金額をしっかりおさえておきましょう。

香典金額早見表

香典の金額の相場は故人との関係性や、法要後の会食が有るか無いかなどによって変わります。

三回忌での法要後の会食に特別な決まりはありません。

施主の意向や地域のしきたりなどによって、仕出し料理やお寿司などが用意されたり、料理店・ホテルなどの広間でコース料理が振る舞われたりします。

いずれの場合も1人分の会食代の相場は5千円~1万円となるため、会食がある場合にはその金額を香典に加算するのが一般的です。

<三回忌での香典金額早見表>

| (自分からみた故人) | 会食なし | 会食あり |

|---|---|---|

| 父母 | 3万円~10万円 | 左記の金額に食事代として、 1人につき 5千円〜1万円を加える |

| 兄弟姉妹 | 3万円〜5万円 | 〃 |

| 祖父母 | 1万円〜5万円 | 〃 |

| 叔父叔母 | 1万円〜3万円 | 〃 |

| 甥姪 | 1万円〜5万円 | 〃 |

| いとこ、その他親戚 | 3千円~1万円 | 〃 |

| 友人、知人 | 5千円〜1万円 | 〃 |

包むお札のマナーもおさらい!

古くから不祝儀の香典には使い古したお札が好んで使われ、現在でもそれがマナーだと考えている人は多いため、折り目などの無い明らかな新札は使わない方がいいでしょう。

ただ、あまりにボロボロなお札だと受け取る側も気持ちの良いものではないので、できるだけキレイなお札か、折り目をつけた新札が適していると言えます。

注意点として、お札が複数枚あるときは向きをそろえる、お悔やみで顔を伏せるという意味で袋に対して肖像面が下向きになるように入れる、なども大切です。

香典の相場やマナーについては、こちらの記事でも詳しくご紹介しています。

▼三回忌の香典、相場やマナー

まとめ

三回忌の香典袋は、使用できる不祝儀袋や表書きが宗教ごとに異なり、うっかり間違えると失礼にあたるので注意が必要です。

また、中袋の書き方や水引の選び方などにもルールがあり、慣れない作業に戸惑う人も少なくありません。

ですが、香典とはそもそも故人や遺族のためにお供えするものなので、受け取る側の気持ちになって丁寧に準備するよう心がけてください。