三回忌法要に参列するのであれば、故人にお供えするお供え物を用意しなければなりません。

生前好きだった花やお菓子、お酒など故人のために選んであげるのがベストですが、故人の好きだったものなら何を供えても良いわけではありません。

お供えにもマナーがあり、大体の相場も把握しておかなければなりません。

そこでこの記事ではお供えの相場から選び方、マナーについて解説します。

三回忌について詳しくはこちらの記事をお読みください。

▼三回忌とはどんな法要?基本的なマナーについても紹介

目次

三回忌でのお供えについて

香典とは別で用意しましょう

香典は通夜や葬儀で渡す金品のことを指し、年忌法要で仏様へ供える品物のことを「供物(くもつ)」、現金のことを「供物料(くもつりょう)」といいます。

三回忌法要では、供物を持参するのが本来のしきたりであるといわれています。

御供物料として現金を用意することも

本来は供物を持参するのがしきたりであるとされましたが、最近では供物の代わりに現金の「供物料」を包むことも増えてきています。

理由は、同じ種類の品物がどうしても多く重なってしまいがちだから。

重さがあったりかさばって運ぶのが大変だという理由が挙げられます。

このときには先程説明したようにお供えは「香典」ではなく、「御供物料」として現金を包みます。

御供物料はお札をそのまま手渡すのではなく、「不祝儀袋」に包んで渡すようにしましょう。

金額が少ない場合は、白無地の封筒に包んでも構いません。

袱紗を持っていたら、不祝儀袋の上から包むとより丁寧な印象が与えられます。

法事が開始する前に施主に挨拶をしながら直接手渡しましょう。

自分で勝手に仏壇へお供えすることは失礼に当たりますので、しないように気をつけてください。

三回忌でのお供えの相場

一般的な三回忌でのお供えの相場

三回忌のお供え物の金額の目安は3,000円から1万円です。

ただし、故人との関係によって相場は異なります。

故人と関係が近かったら5,000円から1万円ほど。

知人など一般的な関係であったら3,000円から5,000円が一般的な目安とされています。

宗派や地域、風習などによって金額相場は異なりますので遺族や周りの人たちと相談してください。

「御供物料」で渡すときの相場は?

供物料の金額の相場は親族(親、祖父母、孫、いとこなど)の場合1万円から5万円、友人や知人は3,000円から1万円が目安です。

三回忌でのお供えにおすすめの品物と選び方

お供え物として御供物料としての現金ではなく、品物を贈る際のおすすめのものや選び方についてご紹介いたします。

一般的には、あとに残らない消え物と呼ばれる消耗品や食べ物、飲み物などを選ぶのがよいとされています。

故人が好きだったものを渡すことはもちろんOKです。

しかし喪主、施主、遺族がその後の処分に困るものは避けるようにしましょう。

お花

お花は仏様の気持ちを表すもので、笑顔の代名詞として選ばれるものです。

四十九日までに供える花は、主に白色のみとされることが多いのですが、三回忌では花の意味が弔いから偲びへと変わりますので、明るい華やかな色の花でも問題ありません。

ただしあまりお祝いやおめでたいイメージのあるものは避けたほうがよいでしょう。

三回忌のお供えにおすすめのお花についてはこちらの記事もお読みください。

▼三回忌のお花、おすすめと選び方

お菓子

日持ちのするお菓子も定番です。

しばらく仏壇にお供えするため必ず日持ちのするものを選ぶようにしてください。

法事の後で、施主家族が分けて食べやすいように個別で梱包されている方が衛生的で好まれるのでおすすめです。

洋菓子でしたら、焼き菓子のクッキー・パウンドケーキ・フィナンシェ・カステラやゼリーなどがよいでしょう。

和菓子でしたら、羊羹・饅頭・せんべいなどが定番です。

お供えなので、故人の好きだったものから選ぶと喜ばれるでしょう。

ただしおめでたいイメージのある紅白饅頭などは避けるようにしてください。

果物

季節の果物も喜ばれるでしょう。

定番のものとしては、バナナ・パイナップル・オレンジ・りんご・桃・メロン・キウイなどです。

お供え物は基本的に実や皮が硬い、日持ちするものを選ぶことをおすすめします。

果物は高価なものが多いので、あまり高価過ぎると施主に気を遣わせてしまうこともあります。

相場内の金額でお供えするとよいでしょう。

お茶やお酒など飲料

お茶やお酒などの飲料も日持ちするのでお供え物として喜ばれます。

故人が好きだったお酒をお供えすることもあります。

遺族や参列者に子どもが多いのであればジュースもおすすめ。

線香・ろうそく

ろうそくは仏様の知恵を表現していて、線香はその場の空気や自身の身を清めるものと考えられています。

また、線香は故人にとっての食べ物とされ、線香の煙は俗世と彼の世をつなげる橋渡しとなって、仏様と対話ができるといわれています。

ですので、線香やろうそくもお供え物として大変喜ばれます。

人気のものとしては、煙が少ないものや、香り付きのものです。

三回忌など法事でのお供えに避けるべきもの

とげのある花

バラなどのトゲのある花はふさわしくないと言われています。

ただしキリスト教式であればバラが好まれることがあるので、遺族や関係者に確認してください。

また毒のある花もお供えには不向きです。

さらには強い香りの花や、あまりに派手な色のものも避けたほうが無難です。

生物

お供えとして鮮度が落ちやすい生物は向いていないので避けたほうがよいでしょう。

肉・魚

肉や魚は殺生を連想させるので選ばないのが基本です。

ビーフジャーキーやするめいかなどの乾物で日持ちがするものであったとしてもお供え物には向いていないといえるでしょう。

お供え物につける「のし」

のしの選び方

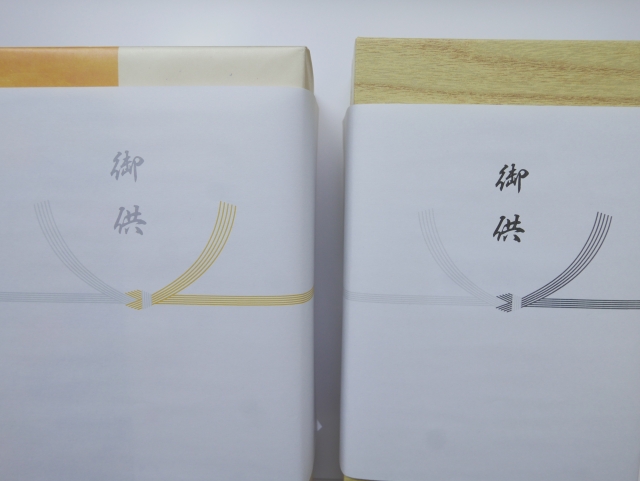

お供え物につける「のし」は正式には「掛け紙」という贈答品の上面や前面に掛ける紙のことです。

「のし」は結婚式などの慶事に使われることが多く、弔事にはあまり使われません。

弔事では、掛け紙が使われるのが一般的です。

掛け紙には水引が印刷されていて、黒白もしくは双銀のものが多いです。

関西より西の地域では黄白の水引を使うことも多いです。

お供え物の表書きの書き方

表書きは「御供」または「御供物」と書くのが一般的です。

名前はフルネームで書き、連名は最大3名までとして、それ以上の場合は、「(代表者の名前)外一同」と書いて、全員分の名前は別紙に記入してください。

連名の場合の順番は、目上の人が一番右にくるように書いて、特に上下関係の区別がないときには五十音順で右から左へ書くようにします。

掛け紙は包装紙の上から貼る「外のし」と呼ばれるものです。

熨斗についてはこちらの記事もお読みください。

▼三回忌の熨斗(のし)、用途別の書き方

三回忌でお供え物の渡し方

渡すタイミングは法要開始前

お供え物は風呂敷に包んで持参するのがマナーとされていますが、ない場合は紙袋に入れて持参しても構いません。

風呂敷にはお供え物を汚れから防ぐ役割があります。

風呂敷は黒、グレー、紫などの控えめな色のものを使用してください。

お供え物は三回忌法要が開始される前に施主に渡すことが基本です。渡す際には風呂敷や紙袋から出して渡すようにしましょう。

ただし自身で直接お供えする場合や、受付が設けられている場合には受付時の係に渡すこともあります。

その場合は「御仏前にお供えください」と一言添えると良いでしょう。

出席しない場合は郵送で

三回忌法要に招待されたものの出席できない場合はお供え物を郵送します。

三回忌法要の日付よりも前に届くように日付指定をして郵送しましょう。

お届け予定日を遺族側に事前に知らせておくとより丁寧です。

三回忌で頂いたお供えのお返しについて

お返しにおすすめの品と相場

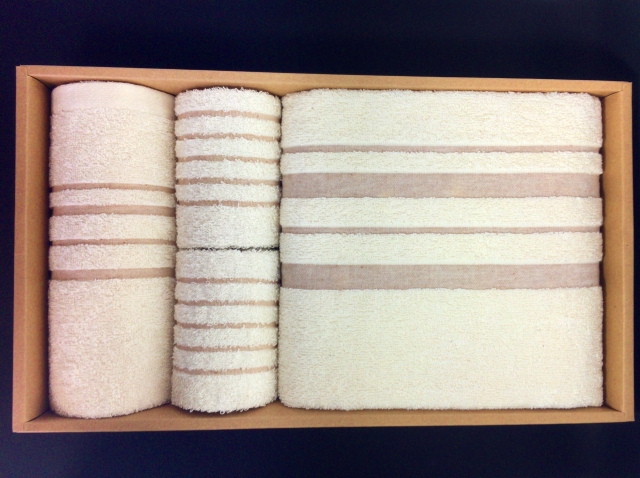

参列者からお供え物をいただいた場合は、お礼として「引き出物」をお渡しします。

引き出物の相場は3,000円から5,000円が目安とされています。

引き出物は食べてなくなる物や消耗品、日用品が適しています。

具体的には

| ・せんべい、クッキー、羊羹、まんじゅうなどのお菓子 ・海苔、佃煮、お吸い物などの食品 ・タオル、ハンカチ、石鹸、洗剤などの日用品 ・カタログギフト |

が適しています。

お返し(引き出物)におすすめの品は、こちらの記事をご覧ください。

▼三回忌の引き出物、おすすめと選び方

お返しにもマナーがある

引き出物の表書きは「志」と書くのが一般的です。

その下に贈り主の名前として、施主の名字またはフルネームを記載します。

まとめ

この記事では三回忌のお供えについてご説明いたしました。

三回忌法要にはお供え物を持参しますが、現金を御供物料として持参することもあります。

お供え物にはお花・お茶やコーヒー・果物などがよいでしょう。

掛け紙をかけて当日法事の開始前に施主に渡します。

お供えのお返しとして、引き出物を法要の最後に受け取ります。