三回忌は故人の死から満二年、数えで三年目の命日に行われる法要。

一周忌と同様、三回忌でも読経などをしていただいた僧侶にはお布施を支払います。

しかし、三回忌でのお布施はいくら包むべきなのか?一周忌と同額で良いのか?など悩むところですよね。

そこでこの記事では、三回忌でのお布施の相場から渡し方のマナーまでわかりやすく紹介します。

三回忌について詳しくはこちらの記事をお読みください。

▼三回忌とはどんな法要?基本的なマナーについても紹介

目次

三回忌法要でのお布施について

一周忌から日が経ってしまった三回忌では、僧侶に渡すお布施もどうしていたのか忘れてしまっている人も少なくないでしょう。

お布施について基本的な事柄を今一度確認しておきましょう。

お布施はサービスへの対価ではなく謝礼

お布施は感謝の気持ちからご本尊にお供えするもので、法要での僧侶の読経に対する支払い、いわゆるサービスへの対価ではありません。

読経料という支払いではなく謝礼になるため、お布施は明確な金額が定まっていません。

そのため、戸惑う人も多く相場を参考にすることになります。

三回忌法要で僧侶は何をする?

三回忌の法要では、僧侶はお経をあげたり法話をしたりします。

お経は故人の供養のためにあげられますが、聞くだけでも功徳やご利益が得られるとされ、参列している全員のためにもなるものです。

法話では僧侶がそのお経をわかりやすく伝えてくれます。

お布施は感謝の気持ちからと前述しましたが、感謝の気持ちはこの僧侶の読経や法話にむけられるものです。

一周忌・三回忌・七回忌…お布施はいつまで必要?

お布施は年忌法要で僧侶を招いたときに包みますが、基本的に弔い上げまでとなります。

弔い上げは古来、故人がご先祖様の仲間入りをするとされている三十三回忌や五十回忌に行うのが一般的です。

ただし、近年ではいろいろな事情で弔い上げを七回忌や十三回忌などに早めたり、法事の回数を減らしたりするケースも増えています。

つまり、お布施がいつまで必要かは、各家庭で異なることになるのです。

三回忌で支払うお布施の相場

三回忌の法要は、葬儀のようにお布施の相場が人によって大きく変わることはありませんが、宗教や宗派、地域の影響を受けて異なります。

宗教や宗派、地域によって異なる

三回忌法要のお布施の相場は、宗教や宗派、地域によって異なりますが概ね1万円~5万円です。

葬儀のように戒名を授けてもらうわけではないので、お布施の金額も大きくなることは少ないです。

宗教・宗派別の相場

お布施は謝礼になるため、包む方のお気持ち次第で良いと考えているところも多いですが、宗教や宗派によって多少の開きがあるようです。

■仏教

浄土宗、日蓮宗、曹洞宗では3万円程度。

浄土真宗、天台宗、臨済宗、真言宗では3万円~5万円。

■神道

神道では仏教の三回忌にあたる法事に三年祭があり、お布施にあたる謝礼は祭祀料として納めます。

神職1名に付き30,000円~。

■キリスト教

キリスト教に三回忌という概念はありませんが、仏教の法事にあたるものとして、カトリックではミサ、プロテスタントでは記念式あるいは記念会などが行われます。

包む金額は、仏式の法要で包む金額と同じくらいが多いようです。

地域別の相場

地域別にみると、大都市になるほど高額な相場となっています。

東京を中心とする関東地方、及び、京都や大阪を含む関西地方は3万円~5万円程度。

北海道・四国・九州は1万円~3万円程度です。

どうしても相場がわからない時は?

どうしてもお布施の金額の相場がわからない時は、僧侶に聞くのが一番です。

ただし、お布施は謝礼として渡すものなのでストレートに聞いても答えづらいと思う僧侶は多いです。

「三回忌のお布施はいくらですか」など直接的な質問は避け、「みなさんどのくらい包まれますか」あるいは「世間一般では」といった遠回しな聞き方をしてみましょう。

どうしても聞きづらい場合は、同じ檀家の親戚に相談するという方法もあります。

何かの折にお布施の話になったという体裁でたずねてもらえば正確な金額が聞きやすくなります。

三回忌でお布施以外に僧侶に支払うお金と相場

三回忌ではお布施以外に「御車代」や「御膳料」が必要になることもあります。

御車代

御車代とは、僧侶が会場まで足を運ぶ際の交通費のことです。

相場は5千円~1万円ですが、遠方で飛行機代や新幹線代がかさむ場合はその分も加算します。

ただし、施主や遺族が送り迎えをしたり、タクシーを手配したり、あるいは僧侶の属する寺院で三回忌の法要を行ったりしたときは必要ありません。

なお、御車代はお布施と別々に包むのがマナーです。

表書きは「御車代」、その下に施主のフルネームあるいは○○家を記入します。

御膳料

御膳料とは、三回忌の法要後の会食(お斎)に僧侶が出席しない場合に、会食の代わりとして渡すものです。

御膳代の相場は5千円~1万円ですが、複数人のときは1つの袋で人数分用意します。

ただし、僧侶が会食に出席したり、会食の変わりとなる折り詰めの料理などを持ち帰ったりしたときは必要ありません。

御膳料も御車代と同様にお布施と別々に包むのがマナーです

表書きは「御膳料」、その下に施主のフルネームあるいは○○家を記入します。

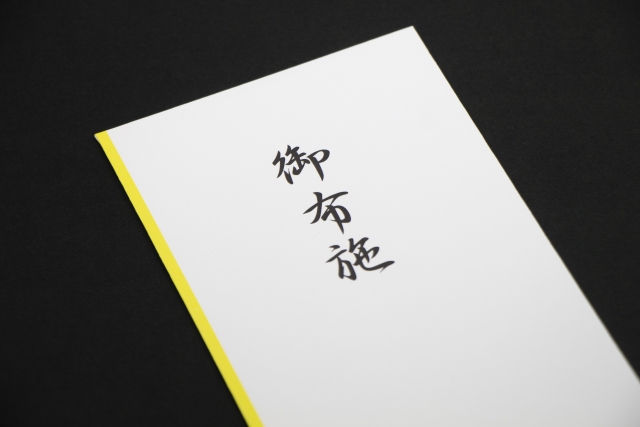

三回忌でお布施を包む封筒のマナー

お布施は御礼として受け取ってもらう物なので、それを包む封筒のマナーはとても大切です。

奉書紙か白無地の封筒に包む

お布施を包む封筒は白い無地の封筒が一般的ですが、奉書紙(ほうしょがみ)に包むのが正式なやり方です。

白い無地の封筒を使う場合は、二重になった封筒は「不幸が重なる」と言う意味合いがあるため一重のものを選びます。

店舗では、香典袋などと並べて売られていますが、お布施用の封筒は香典袋と兼用で水引が掛けてある商品もあります。

お布施では水引は必要ないので外して使用しますが、印刷の水引ならついていても問題ありません。

お札を入れるときは、肖像面を表書きがしてある方に向け、なおかつ開封口にくるようにします。

奉書紙を使ったお布施の包み方

お布施の包み方としては正式な奉書紙を使った包み方を、順を追って説明します。

まずはお札の肖像面を上に向け、下図のように半紙で包みます。

次に奉書紙で上包みします。

<奉書紙の包み方>

1.お札を半紙で包む(上記)か、もしくは白い無地の中袋で包みます。

2.奉書紙のつるつるした面が外側にくるように置きます。

3.2の上に3を置き、左・右の順に折り畳みます。

4.3を裏返して上・下を折り畳みます。

5.下の折り返しを上の折り返しの中に入れます。

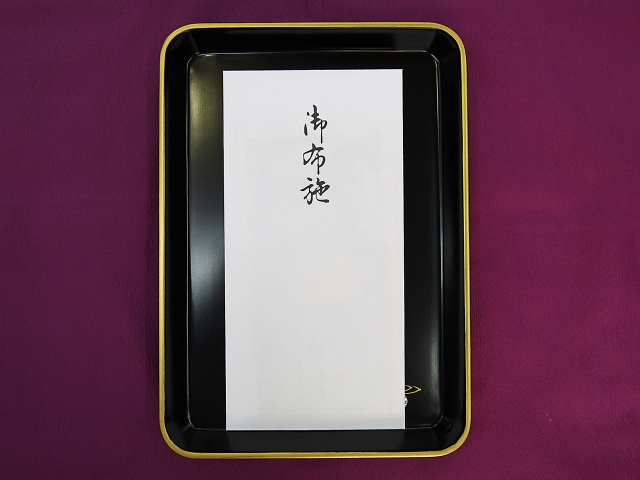

お布施の表書き・金額の書き方

お布施は表書きや金額を記入しますが、故人への悲しみを意味する薄墨ではなく、普通の濃い墨を使います。

宗教別の表書きの書き方

表書きは封筒の上の部分に縦書きで、宗教にあった文言を書き入れます。

■仏教

「お布施」あるいは「御布施」

■神道

「御礼」「御祭祀料」

■キリスト教

キリスト教は謝礼に対する考え方が違うため宗派によって使える文言が異なります。

(カトリック・プロテスタント共通)「御礼」「献金」

(カトリックのみ)「ミサ御礼」

(プロテスタントのみ)「記念献金」

封筒の下の部分には施主のフルネームあるいは○○家と記載します。

ただし奉書紙で包む場合、表書きはせず、お札を包む半紙に住所氏名、金額を書き入れます。

書く位置は、前述した<奉書紙の包み方>の手順3.にある「右」のつるつるした面です。

裏面に書く金額は旧字体の漢数字で

お布施では裏面に書く金額は旧字体の漢数字で縦書きするのが一般的です。

旧字体は字画が多く金額の改ざん防止にもなります。

<よく使われる旧字体(大字)一覧>

| 一 | 壱 |

| 二 | 弐 |

| 三 | 参 |

| 五 | 伍 |

| 十 | 拾 |

| 百 | 陌 |

| 千 | 阡・仟 |

| 万 | 萬 |

| 円 | 圓 |

書き方は、お金という意味を持つ「金」を頭に添えて「金 ○○圓」とします。

例)

30,000円 → 金参萬圓

50,000円 → 金伍萬圓

三回忌でのお布施の渡し方

お布施の準備ができたら渡し方のマナーも確認しておきましょう。

お布施を渡すタイミング

お布施を渡すタイミングは地域によって様々です。

僧侶が到着した際に挨拶とともに渡すのが良いとされるところや、法要が終了して帰宅の支度をしている際に渡すと仕舞う手間も省けると言うところもあります。

いろいろな考え方がありますが、最も丁寧なのは、法要の当日ではなく事前の三回忌法要の相談をする際に渡すことだとされています。

渡し方のマナー

基本的にお布施は、切手盆(祝儀盆)の上に乗せるか袱紗(ふくさ)に包んで渡します。

切手盆は、冠婚葬祭などで使われる黒塗りの小さなお盆のことです。

切手盆が用意できない場合は、紺や紫色の袱紗が代用品となりますが、直接僧侶にお布施を手渡しするのはマナー違反なので、必ずどちらかを準備してください。

御車代や御膳料があればお布施を一番上にして一緒に渡します。

渡す際は、「お納めください」、「本日はよろしくお願いいたします」あるいは「本日はありがとうございました」など一言添えるのを忘れないようにしましょう。

まとめ

三回忌のお布施は、来てくださった僧侶に感謝の気持ちとして渡すものです。

金額の相場は1万円~5万円ですが、御車代や御膳料が必要になることもあります。

慣れない作業で大変ですが、表書きなどのマナーを守ってお布施を気持ちよく受け取っていただけるように心がけましょう。

三回忌に関する関連記事はこちら。

▼三回忌の香典、相場やマナーは?