三回忌は故人の死から数えで3年、実質的には2年目の命日に行われる法事です。

年忌法要では回を追うごとに規模を縮小していくのが一般的で、七回忌以降は親族のみ・家族のみで行うケースがほとんどです。

そのため親族以外の人を招いて行う法事は三回忌が最後。

その三回忌ではどのように挨拶をすればよいのか、何を言うべきか、悩むところではないでしょうか。

この記事では挨拶を行うタイミングと例文・挨拶のポイントについてわかりやすく解説します。

三回忌について詳しくはこちらの記事をお読みください。

▼三回忌とはどんな法要?基本的なマナーについても紹介

目次

三回忌での挨拶をするタイミングは?三回忌の流れ

三回忌法要では施主はやることが多くとても忙しいです。

うっかりミスをしないためにも三回忌の流れを確認しつつ、挨拶を行うタイミングをおさえておきましょう。

三回忌法要の流れ

三回忌の法要当日は以下のような流れで営まれることが多いです。

- 参列者の入場

- 僧侶の入場

- 三回忌法要開始の挨拶

- 僧侶による読経

- 焼香

- 僧侶による法話

- 僧侶の退場

- 三回忌法要終了の挨拶

- 会食10. 解散

参列者や僧侶がそろったところで法要開始となります。

僧侶の読経は30分~1時間程度、その間に施主、遺族、親族、一般参列者の順で焼香をします。

その後、法話が済んで僧侶が退場すると法要が終わりになりますが、法話は短く済ませたり、行われなかったりするケースも少なくありません。

法要後は会食が一般的ですが、場合によっては会食が無かったり、墓参りや納骨式を行ったりすることもあります。

三回忌法要で挨拶を行うタイミング

三回忌法要で施主が参列者に挨拶を行うのは、以下のタイミングです。

| ● 受付時 ● 法要開始時 ● 法要終了時 ● 会食開始時 ● 会食終了時 |

三回忌法要では施主は何度も挨拶をすることになりますが、挨拶は短く簡潔にまとめましょう。

進行・案内という側面もあるため、長い挨拶をしてしまうと参列者が肝心なことを聞き逃してしまうこともあるからです。

故人の思い出話などは会食の席にとっておいて、挨拶ではポイントをおさえた話し方を心がけます。

どの挨拶でも共通して言えるのは、うつむかず参列者に向かって堂々と話しかけること、深呼吸をして背筋を伸ばして話しましょう。

さらに挨拶を始める前から口角を上げておくと、言葉が出やすく、声も通りやすくなるのでおすすめです。

三回忌での挨拶:例文集

ここからは、タイミングごとの挨拶のポイントや例文を紹介していきます。

【参列者・施主】受付での挨拶

三回忌の法要では会場に受付を設置しないことが多いですが、受付があり施主が対応する場合は、参列者一人一人に挨拶をすることになります。

法要が始まる前は受付に参列者が集中するので、施主も参列者も挨拶は簡単に済ませます。

<参列者の挨拶 例>

| ・本日はお招きいただき大変恐縮です。 ・心をこめて一緒にお祈りさせていただきます。 ・(お供え物を持参した人)どうぞお供えください。 |

<施主側の挨拶 例>

| ・本日はお忙しい中、ありがとうございます。 ・お気遣いいただきありがとうございます。 |

受付が無い場合は、参列者の一人一人にあらためて挨拶する必要はありません。

けれど、一周忌と同様に三回忌でも「御仏前」や「御供」といったお供え物を渡されることも多いです。

無言で受け取ることはせず、上記のような簡単な挨拶はしておきましょう。

【施主】三回忌法要開始時の挨拶

三回忌法要開始時の挨拶は、冒頭に参列へのお礼を述べ、法要が始まることを伝えます。

このときの挨拶は、読経を始めていただく合図も兼ねているので、最後に僧侶に声をかけるか、わかるように一礼をします。

<法要開始時の挨拶 例文>

| (参列者に向かって)本日はご多忙の中にも関わらず、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。 これより亡き父○○の三回忌を執り行いたいと思います。 (僧侶に向かって)それではご住職、よろしくお願いします。 |

【施主】三回忌法要の締めの挨拶

三回忌法要の締めの挨拶は僧侶が退場した後、法要が無事に終わったことのお礼や、以後の予定などを伝えます。

■法要後、会食がない場合

会食がない場合は、これが参列者全体への最後の挨拶になります。

三回忌法要の終了を伝えますが、合わせて参列してくれたことのお礼、引き出物があること、会食が無い理由などを伝えましょう。

<会食のない場合 例文>

| 皆様のおかげをもちまして、三回忌の法要を無事執り行うことができました。 きっと父も安心していることと思います。 本来であれば、会食の席をご用意し、皆様ととともに亡き父についての思い出を語り合いたいところです。 しかしながら、遠方からお越しになった方も多いようなので、これにてお開きとさせていただきます。 なお、お荷物になるとは存じますが、心ばかりの品を用意しておりますので、どうぞお持ち帰りください。 本日は誠にありがとうございました。 これからも変わらぬご指導、よろしくお願いいたします。 |

■法要後、会食がある場合

会食がある場合も法要の終了や参列のお礼を伝えますが、この段階では引き出物の話はせず、会食が用意してある旨の案内をします。

<会食のある場合 例文>

| 本日はお忙しい中、亡き父のためのお集りいただき、誠にありがとうございました。 皆様のおかげをもちまして、三回忌の法要を無事執り行うことができました。 きっと父も安心していることと思います。 心ばかりではございますが、別室にてささやかな席をご用意しております。 お時間の許す限り、どうぞごゆっくりお過ごしくださいませ。 |

【施主】会食開始時の挨拶:献杯

会食開始時の挨拶は、できるだけコンパクトにまとめて献杯(けんぱい)に進めます。

献杯とは、法要後に故人に盃を捧げるときに使われる言葉で、おめでたいときに使われる乾杯とは区別されています。

献杯は乾杯のようにグラスを合わせることはせず、大きな声での唱和、飲み干した後の拍手などもしません。

乾杯の音頭をとるときは少しガラスを掲げる程度にします。

誰が献杯をやるかは基本的に自由で、施主が行っても、あるいは施主が誰かに依頼してもかまいません。

■施主が献杯もする場合

挨拶は参列者全体を見渡しながら行いますが、献杯は故人に捧げるため、音頭をとるときは位牌や遺影に向かって行います。

<施主が挨拶と献杯 例文>

| (全体を見渡しながら)本日は皆様のおかげをもちまして、三回忌も無事に執り行うことができました。 これよりお時間の許す限り、皆さまと共に父を偲びたいと思います。 それでは、献杯させていただきます。 (位牌や遺影に向かって)献杯。 |

■施主が献杯をしない場合

献杯を他の人にお願いした場合は、その人の紹介をして献杯を促します。

<施主が挨拶のみ 例文>

| 本日は、皆様のおかげをもちまして、三回忌も無事に執り行うことができました。 これよりお時間の許す限り、皆さまと共に父を偲びたいと思います。 それでは、父の友人の○○様より、ひとこと賜りたいと存じます。 誰かに献杯を依頼するのは、法要当日ではなく事前に連絡をして承諾を得るようにしましょう。 それとなく献杯と乾杯とではマナーが違うことなどを伝えておくと、引き受ける側もいろいろ調べたり考えたりできるので親切です。 |

【施主以外】会食開始時の挨拶:献杯

献杯は施主が行うといった決まりは無く、遺族や親族、または故人の近しい友人が行うケースも多いです。

献杯の挨拶は、自己紹介から始めることが一般的ですが、知っている人たちばかりなら省いてもかまいません。

必ず話さないといけないという項目はありませんが、故人とのエピソードなどを取り入れてもいいでしょう。

ただし、食事を目の前にしての長話は嫌われるので、長くても2分を目安にしてください。

<施主以外の献杯 例文>

| ご紹介をいただきました○○です。 △△さんとは大学時代からの付き合いでした。 僭越ながら献杯のご挨拶をさせていただきます。 △△さんは、お酒が好きでことあるごとに盃を酌み交わしたものです。 本日は故人と共に、皆さんと楽しく飲み語らえたらと思っています。 それでは、これより献杯させていただきます。 献杯。 ありがとうございました。 |

【施主】会食での締めの挨拶

会食後の挨拶は、法事の終わりを告げる締めの挨拶になります。

最後の挨拶ではありますが、会食での歓談後なので、ここではあまり長く話さずコンパクトにまとめましょう。

参列者も帰宅の支度を始めるので、引き出物を持ち帰ってもらうことを忘れずに伝えます。

| 皆さま、お話は尽きないところですが、時間となりましたので、そろそろお開きとさせていただきます。 こうして皆様と父の思い出話を話せたこと、お礼申し上げます。 まだまだ未熟な私共ですが、これからも家族で力を合わせてまいりますので、変わらぬご支援のほどを宜しくお願い申し上げます。 ささやかではございますが、お手元にお礼の品をご用意いたしました。 お荷物になってしまい恐縮ですが、どなたさまもお忘れなきようお持ち帰りいただければと存じます。 どうぞお気をつけてお帰り下さい。 本日は、誠にありがとうございました。 |

【施主】僧侶への挨拶

三回忌の法要で重要な役割を担う僧侶へ挨拶する際は、お布施や御車代、御膳料などを渡す機会でもあります。

お布施は、僧侶が法要で行う読経や法話のお礼として渡すものです。

三回忌法要のお布施の相場は、宗教や宗派、地域によって異なりますが、少ないところで1万円~、多くても5万円程度となっています。

謝礼として渡すものなので間違っても「読経料」と言わないように気をつけてください。

御車代は僧侶の会場までの交通費のことで、包む金額の相場は5千円~1万円ほどです。

施主側で送り迎えをしたりタクシーの手配・支払いをしたときは必要ありません。

御膳料は、僧侶が会食に参加されないときに会食の代わりとして渡すもので、包む金額の相場は御車代と同じく5千円~1万円ほどです。

これらを渡すタイミングは法要が始まる前が一般的ですが、その時の様子を見て忙しそうなら法要後や会食後などの帰宅時に渡してもいいでしょう。

<法要前に渡す 例文>

| この度はありがとうございます。 お忙しい中お越しいただきありがとうございます。 心ばかりではございますがお納めくださいませ。 それでは本日は長時間にはなりますが、何卒よろしくお願いいたします。 |

<帰宅時に渡す 例文>

| 本日は三回忌法要のお勤めをいただき誠にありがとうございました。 お陰様で無事に三回忌法要を終えることができました。 こちら心ばかりではございますが、お布施でございます。 どうぞお納めくださいませ。 今後とも何卒よろしくお願いいたします。 |

三回忌での挨拶状の書き方と例文

三回忌では施主が実際に挨拶するほか、書面の挨拶状も必要になります。

挨拶状とは?

三回忌の挨拶状は、法要が無事に済んだことの報告やお礼を表す書状です。

法要の参列者に渡す引き出物に同封したり、お供え物を贈ってくれた人にお返しと一緒に郵送したりします。

三回忌での挨拶状の例文

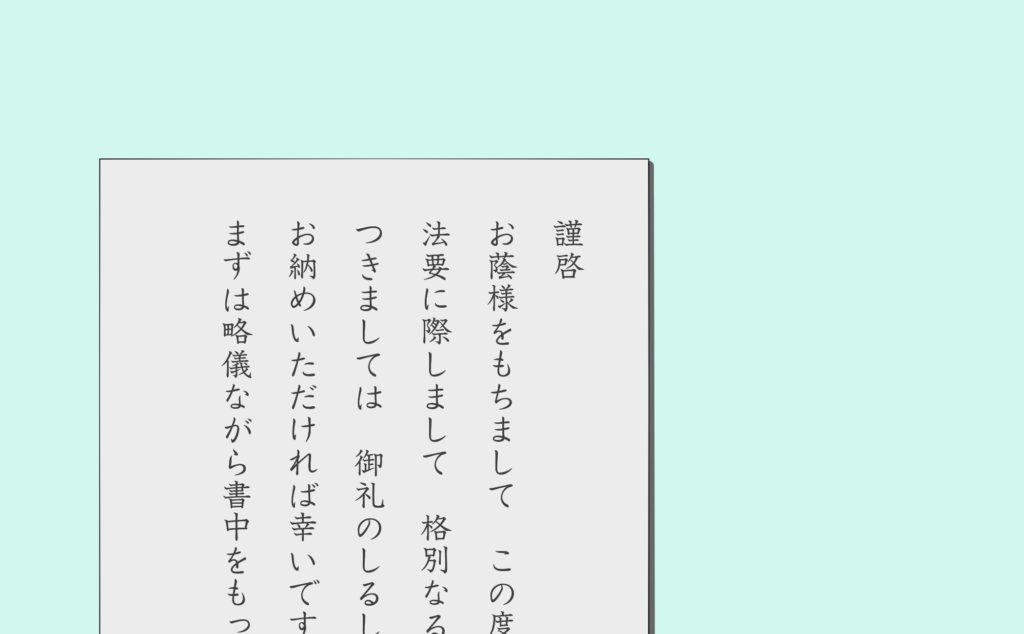

挨拶状は、三回忌法要終了の報告とお礼、お返しの品物を受け取ってもらう旨の内容になります。

三回忌の法要当日の引き出物、後日改めて郵送するお返し、参列はせずお供え物を贈ってくれた人にするお返しに同封する3パターンがあります。

■当日の引き出物

法要が無事に終了したことや、参列・お供え物へのお礼、引き出物を受け取ってもらう旨を書面に記します。

<当日引き出物に同封 例文>

謹啓 お蔭様をもちまして この度 亡父○○ の三回忌を相営むことができました 法要に際しまして 格別なるご厚志を賜わり有難く厚く御礼申し上げます つきましては 御礼のしるしとして心ばかりの品をお贈りさせていただきます お納めいただければ幸いです まずは略儀ながら書中をもってご挨拶申し上げます 敬具 令和○年○月○日 〒000-0000 ○○県○○市○○町1-1 山田一郎 |

■後日改めて郵送するお返し

法要当日は荷物になるため、簡単な引き出物を用意し後日改めてお返しをする際にも挨拶状を同封します。

<参列者に後日郵送 例文>

| 拝啓 ○○の候 貴家益々ご清栄の段 お慶び申し上げます 過日 亡父●● の三回忌に際しましては ご多用中にもかかわらず 遠路お運びくださいまして 誠にありがとうございました 故人もさぞ喜んでいることと存じます ささやかながら 御礼のしるしとして心ばかりの品をお贈りさせていただきます 御受納下さいますよう御願い申し上げます 略儀ながら 書中をもちましてご挨拶申し上げます 敬具 令和○年○月 〒000-0000 ○○県○○市○○町1-1 山田一郎 |

■お供え物のお返し

三回忌の法要に参列されなくても、お供え物を贈ってもらったら法要が無事に済んだことの報告とお礼として挨拶状をお返しの品とともに送ります。

<お返しとともに郵送 例文>

拝啓 ○○の候 皆様にはすこやかにお過ごしのこととお慶び申し上げます この度は 亡父 ●●儀 三回忌に際しまして ご厚志を賜り 誠にありがとうございました 去る●月●日に法要を無事済ませることができました 謹んで御報告申し上げます 御礼のしるしとして心ばかりの品をお贈りさせていただきます ご受納いただければ幸いかと存じます 略儀ながら 書中をもちましてご挨拶申し上げます 敬具 令和○年○月 〒000-0000 ○○県○○市○○町1-1 山田一郎 |

○○の候などの時候・季節の挨拶は、法要当日では上記の例文のように省略するケースもありますが、後日郵送する場合は、お便りという要素もあるため挨拶状に入れるようにします。

<時候・季節の挨拶 例>

| ○○の候 | ○○の候に続く言葉 | |

|---|---|---|

| 1月 | 寒中の候 | ・貴家益々ご清栄の段 お慶び申し上げます ・皆様にはすこやかにお過ごしのこととお慶び申し上げます ・皆様にはお元気にお過ごしのことと存じます。 ・皆様にはつつがなくお暮しのことと存じます。 など |

| 2月 | 梅花の候 | 〃 |

| 3月 | 春色の候 | 〃 |

| 4月 | 陽春の候 | 〃 |

| 5月 | 新緑の候 | 〃 |

| 6月 | 深緑の候 | 〃 |

| 7月 | 盛夏の候 | 〃 |

| 8月 | 残暑の候 | 〃 |

| 9月 | 初秋の候 | 〃 |

| 10月 | 紅葉の候 | 〃 |

| 11月 | 向寒の候 | 〃 |

| 12月 | 師走の候 | 〃 |

挨拶状を書く上でのマナー

挨拶状は縦書きで、句読点(、。)や段落おとし(※)を入れないのが正式です。

さらに弔事用は、「たびたび」や「ますます」といった繰り返し言葉を使わないことがマナーとなります。

句読点や段落おとしを入れないのは、案内状の他に賞状などでも同様で、理由は諸説ありますが、古くは筆で書簡を書いたことに由来する説がよく知られています。

他方、繰り返し言葉を使わないのは、不幸ごとが繰り返されないようにという意味合いからです。

(※)段落おとし…段落の始めに1文字分下げること

三回忌で行う挨拶のマナーについて

三回忌の挨拶では、使うことを避けたい言葉があります。

うっかり使ってしまわないよう、挨拶を紙に書いて読み上げるのも良い方法です。

忌み言葉・重ね言葉は使わない

忌み言葉と重ね言葉はどちらも日常で普通に使われる言葉ですが、法事や結婚式など特定の場面では相応しくないとされています。

忌み言葉とは、その場にふさわしくない縁起の悪い言葉を指し、三回忌などの法事の場では、生死を表わしていたり、(不幸が)再び訪れることを連想させたり、語呂が悪い言葉などが忌み言葉になります。

<忌み言葉 例>

| 生死を表す ● 死亡 ● 死去 ● 死ぬ ● 亡くなる ● 生きていた ● 急死 ● 若死 ● 生存 ● 生存中 再び訪れることを連想させる ● 再び ● さらに ● また ● 追って ● 繰り返し 語呂が悪い ● 四(死) ● 九(苦) |

一方、重ね言葉は、不幸が続くことを連想させるために良くないとされています。

<重ね言葉 例>

| ● 重ね重ね ● 重ねて ● 重々 ● くれぐれも ● ますます ● いよいよ ● わざわざ ● 返す返す ● しばしば ● 次々 ● 皆々様 ● またまた |

最近では気にする人も少なくなってきましたが、法事では忌み言葉や重ね言葉を使わないことが古くからの習慣であることを覚えておきましょう。

僧侶や参列者など考え方の違う多くの人が集まるため使わない方が無難です。

ちなみに忌み言葉や重ね言葉は、以下のように言い換えられます。

<忌み言葉や重ね言葉の言い換え 例>

| 死去、死ぬ、亡くなる → ご逝去、他界 生きていた、生存中 → ご生前、お元気でいらしたころ 再び、さらに、また → その後、新たに、別の機会に 重ね重ね、重ねて → 加えて、深く くれぐれも → 十分に、よく |

紙に書いた挨拶文を読み上げても〇

三回忌で紙に書いた挨拶文を読み上げても特に問題はありません。

挨拶を文書にまとめておくことは、忌み言葉や重ね言葉を使ったり挨拶が長くなり過ぎたりしないようにするのに役立ちます。

人前で挨拶をするのに慣れていないなら、あらかじめ用意しておいた方が良いでしょう。

実際に、法事という独特な雰囲気の場所では緊張する人も多く、挨拶文を見ながら挨拶をしている人も珍しくありません。

ただ、じっと手元を見ながら読み上げるだけでは失礼になりかねないので、できるだけ聞いてくれている人の顔を見ながら挨拶するのをおすすめします。

まとめ

三回忌の挨拶は、参列者が訪れたときや、法要・会食の開始と終了時、そして、僧侶にお布施を渡すときに必要です。

忌み言葉・重ね言葉は使わないなどのマナーを守り、挨拶は短め・簡潔にまとめて法事がスムーズに進行できるように努めます。

今回はそれらをふまえていくつかの例文を用意させていただきましたが、その時々で必要と思われる言葉を継ぎ足しより良い挨拶にしてください。