生命保険の被保険者が死亡した場合、死亡保険金が発生します。

金額が大きくなるケースも多いため「相続財産としてどのように扱われるか知りたい」という方も多いのではないでしょうか。

本記事では死亡保険金の取り扱いや課される税金を解説し、非課税枠の条件から受取の注意点まで詳しくまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

目次

死亡保険金は相続財産として扱われる?

はじめに「死亡保険金が相続財産として扱われるか」を解説します。

原則相続財産として扱われない

死亡保険金は、原則相続財産として扱われません。

なぜなら死亡保険金は被相続人の財産ではなく、「受取人の固有の財産」とみなされるからです。

たとえば、保険料を支払うのが被相続人(死亡した者)であり、受取人が配偶者などの場合、配偶者の資産としてみなされるため、死亡保険金は相続財産として扱われません。

相続財産に含まれないため、受取人が相続放棄した場合や法定相続人に含まれない場合でも受け取れます。

遺産分割や遺留分の対象外になる

死亡保険金は相続財産には含まれないため、遺産分割や遺留分の対象外です。

被相続人が死亡した場合に、死亡に関連するものとは別の財産を相続することができます。

遺産分割とは

遺産分割とは、被相続人が遺言を残さずに死亡した場合にひとまず財産を相続人全員の共有財産とし、話し合い等により分配することをいいます。

遺留分とは

遺留分とは、遺言による遺贈や生前贈与などに対して自らの相続分を確保する権利を指します。

相続税法ではみなし相続財産として扱われる

死亡保険金は、相続税法では「みなし相続財産」として扱われます。

みなし相続財産とは、被相続人が生前に保有していた財産ではなく、被相続人が亡くなったことをきっかけに保険会社・勤務先などから受け取る財産です。

たとえば、被相続人の保有していた現預金は生前の財産に含まれるため、みなし相続財産にあたりません。

一方の死亡保険金は、被相続人が死亡したタイミングで保険会社から支払われるため、みなし相続財産として扱われるのです。

【例外】相続財産として扱われるケース

死亡保険金は原則相続財産として扱われませんが、条件によっては相続財産として扱われる場合があります。

ここでは相続財産として扱われるケースを3つ紹介します。

受取人=被相続人の場合

被相続人が受取人になっている場合、死亡保険金は相続財産として扱われます。

ただし、このケースでは各法定相続人で均等に分配するため、受け取る金額は全員同額です。

受取人を指定せず「相続人」としていた場合

受取人を指定せず「相続人」としていた場合、法定相続分に従って保険金の給付を受ける権利を相続します。

この場合、一時的に特定の人物の財産とはいえないものになるため、相続財産として扱われます。

特別受益として扱われる場合

特別受益とは、死亡保険金を法定相続財産に加えて、法定相続人の相続分の財産を算出するものです。

具体的には、特定の相続人の受け取る金額が大きすぎる場合に、各法定相続人の不公平をなくす目的で適用されます。

また、相続財産全体に占める死亡保険金の割合が6割を超えていれば、特別受益として扱われる可能性が高いといわれています。

【比較】死亡保険金に課される税金の種類は契約内容によって異なる

前提として、生命保険に加入する際は「契約者」「被保険者」「保険金」をそれぞれ決める必要があります。

契約内容ごとの死亡保険金に課される税金の種類は下記のとおりです。

| 被保険者 | 契約者 | 受取人 | 税金の種類 |

| A | B | B | 所得税 |

| A | A | B | 相続税 |

| A | B | C | 贈与税 |

死亡保険金には非課税枠がある

死亡保険金には非課税枠があります。

死亡保険金の非課税枠とは

死亡保険金は残された家族の生活保障を目的としているため、一定額までの死亡保険金には非課税枠が適用されます。

非課税限度額の計算方法

| 500万円×(法定相続人の数)=非課税限度額 |

非課税枠の適用条件

非課税枠が適用される死亡保険金は、次の要件を満たしたものです。

|

ただし、次の場合には非課税枠が適用されません。

|

死亡保険金に課される相続税の計算方法

死亡保険金に課される相続税の計算方法を解説します。

【前提】保険金単体の相続税額は計算不可

前提として、相続税は特定の財産に対して個別にかかるわけではありません。

全員分の相続財産総額から基礎控除額を差し引き、そこから法定相続分に従って各人に分割された金額に対して課税されます。

そのため、保険金単体の相続税額は計算ができないのです。

死亡保険金に相続税が課される条件

相続人全員が受け取った死亡保険金合計が、非課税枠を超えているかどうかを計算します。

非課税枠を超えていない場合

非課税枠が適用されるため、相続税はかかりません。

非課税枠を超えている場合

死亡保険金の非課税枠「(相続人が受け取った死亡保険金の合計額)ー(500万円×法定相続人の数)」を超えた部分のみ課税されます。

生命保険金の課税価格を計算する方法

上述のとおり死亡保険金に課される相続税額は計算できませんが、課税される部分の金額は計算できます。

計算方法は次のとおりです。

| (その相続人が受け取った生命保険金の金額)ー(非課税限度額)×(その相続人が受け取った生命保険金の金額)÷(すべての相続人が受け取った生命保険金の合計額) |

引用:国税庁「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」

つまり、受け取った死亡保険金から、相続人が受け取った割合の非課税限度額を差し引いたものです。

相続税額の計算方法

相続税額の計算は、下記の4ステップで行います。

|

それぞれ詳しく解説します。

課税価格を求める

最初に各人の相続財産額から控除を差し引き、課税価格を求めます。

ここで適用できる控除は次の2種類です。

|

債務控除とは、被相続人に返済すべき債務がある場合に適用されます。

代表的なものには「住宅ローン」などがあり、納税義務が確定している住民税の未納分も控除できます。

課税遺産総額を求める

課税遺産総額は、課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて計算します。

| 基礎控除額=(3,000万円+600万円×法定相続人の数) |

相続税の総額を求める

相続税の総額を求める場合、まずは法定相続分に従って、相続人ごとの仮の取得金額を計算します。

| 仮の取得金額=(課税遺産総額)×(法定相続分) |

次に、下記の計算式で相続人ごとの相続税額を求めたあと、全員分を合計することで相続税の総額を算出可能です。

| 相続税額=(仮の取得金額)×(税率)−(速算控除額) |

また、取得金額ごとの税率と控除額は下記のとおりです。

| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |

| 1,000万円以下 | 10% | - |

| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |

| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |

| 1億円以下 | 30% | 700万円 |

| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |

| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |

| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |

| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |

各人の相続税額を求める

最後に、各人が納付すべき相続税額を実際に相続した金額に応じて求めます。

| 各人の相続税額=(相続税の総額)×(各人が実際に相続した割合) |

また、条件によっては税額軽減を受けられる場合があります。

適用される税額控除は次のとおりです。

|

また、相続税の各種控除や計算方法についてさらに知りたい方は、下記をお読みください。

【要チェック】死亡保険金受取の注意点

死亡保険金の受け取りには、注意点があります。

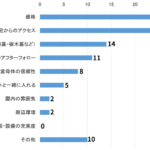

|

それぞれ詳しく解説します。

相続放棄していると非課税枠を利用できない

死亡保険金は、相続財産を継承する相続人にだけ適用されます。

受取人が相続放棄していると非課税枠は利用できません。

そのため、相続放棄した人が死亡保険金を受け取った場合、全額に相続税がかかります。

ただし非課税限度額の計算には計上されます。

金額が多い場合は特別受益として扱われる可能性がある

多額の死亡保険金を受け取る相続人がいる場合、法定相続人間で不公平が生じる恐れがあるでしょう。

その場合、相続割合を調整するために特別受益として扱われる可能性があります。

特別受益が適用される可能性があるケース

|

受取人が孫の場合は相続税額が1.2倍になる

受取人が孫の場合は、相続税額が1.2倍になります。

孫だけでなく「被相続人の配偶者」「被相続人の一親等の血族」以外の人が収める相続税は1.2倍です。

一親等の血族とは、子どもや両親のことを言います。

子どもや両親以外の人が相続税を収める場合、相続税額が1.2倍になるため注意が必要です。

受取方法によって金額が変わる(一括・分割)

死亡保険金の受取人は、一括で受け取る方法と分割で受け取る方法を選択できます。

一括の場合はすべての金額を即座に受け取れる分、分割と比べて受け取る金額が少なくなることがあります。

そのため、事前に金額・分割回数などを確認したうえで受取方法を選ぶとよいでしょう。

死亡保険金が相続対策に役立つ理由

死亡保険金は相続対策にも役立てられます。

そのため、生前から相続対策として生命保険に加入する人もいます。

理由は下記の3つです。

|

相続財産を減らしつつ非課税枠も利用できるから

生命保険(死亡保険)では、被相続人による保険料負担も可能です。

負担している金額は、相続財産の額から差し引くことができます。

たとえば100万円の相続財産がある場合、被相続人が年10万円を保険料として支払っている場合があります。

相続税は10万円を差し引いた90万円に適用されます。

さらに死亡保険には非課税枠があるため、非課税分を差し引くことができます。

相続税の軽減対策についてさらに知りたい方は、下記の記事をお読みください。

相続税納税のための資金を確保できるから

死亡保険金は、相続税を納税するための資金としても使用できます。

死亡した人が残した財産は、現金だけとは限りません。

たとえば、相続財産として不動産や有価証券が残されているとしましょう。

相続税が支払えない場合、資産である不動産や有価証券を現金に変えて支払う必要が出てきます。

そこで死亡保険金が発生すればは、分割納付などを利用して相続税支払いにあてられるでしょう。

代償分割の資金として活用できるから

死亡保険金は代償分割の資金として活用できます。

代償分割とは、遺産の分割にあたって代償金を支払うことでトラブルを回避する方法です。

たとえば長男と次男がいる場合、不動産1つを分割することはできません。

その場合、どちらかが代償金を支払うことで、双方の納得を得るという方法があります。

もし長男が不動産を得るなら、代償金として次男は死亡保険金を受け取るなどが考えられるでしょう。

このように親族間でのトラブル回避の役目を果たすことになるため、メリットといえます。

保険金の疑問や相続に関するご相談は林商会にお任せください!

生命保険の保険金は、原則相続財産として扱われません。

ただし、条件によっては特別受益とみなされたり課される税金の種類が変わったりなど、ケースごとに異なる対応が求められます。

相続知識の理解と難しい判断が求められるケースも多いため、どのように対処したらよいかわからない場合は相続の専門家に任せるのが安心です。

林商会では、税理士・弁護士など実績の豊富な専門家がお悩みに寄り添った最善の解決策を提案いたします。

無料相談も承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

まとめ

生命保険の死亡保険金にはさまざまなメリットがあります。

相続税の非課税枠が適用されるだけでなく、納税資金の確保にも役立てられるでしょう。

とはいえ相続税額の計算は複雑であり、親族が亡くなったときに考えるのは難しいこともあるでしょう。

そこで、不明な点は早い段階で弁護士・税理士などの専門家に相談し、余裕をもった対応を心がけましょう。